2月18日(金)19:00~20:30

のざお書道教室浦和教室

いつも”めぐり”や”からだの使い方”についてお話しさせていただいていますが、久しぶりに参加の雪子先生もいらしたので、あらためてお話ししました。

中医学では、血(けつ・血液)や津液(しんえき・リンパ液など)を水に例え、”氣”は風に例えられます。水は何か刺激が無いと動きません。風=氣が吹くことで、水=血や津液を動かします。ですから、からだの隅々まで気を回すことで、血や津液を届けることが出来ると考えます。私たちのからだは、24時間365日動き、変化し続けています。しかし、からだのどこかで、氣が回らず、血や津液が滞ることがあれば、そこが痛み、長引けば病の元になってしまうかもしれません。日頃からからだ中によく氣を巡らせておけるといいですね。

からだの使い方としては、やはり氣を通しておくということが大切なのですが、からだの各部位だけの動きではなく、からだ全体がつながって動けると、各部位の負担が少なく、効率的にからだが使えます。からだの中でも”関節”は最もよく動かす部位で、動きに合わせて複雑な構造になっています。そのため、弱い部分でもあります。できれば、関節にかかる負荷は少なくしておきたいですよね。武術の動きは、如何に少ないエネルギーで高い攻撃力を発することが出来るかという動きなので、とても効率的です。弛緩と緊張のバランス、全体でからだを支えつつエネルギーを一点に集めて攻撃。攻撃だけではやられてしまいます。自己防衛も常に忘れません。自己防衛の中には、自分が攻撃する際に自分のからだに必要以上の負荷をかけないということも含まれています。気功の功法は、武術の動きが元になっています。気功では素早く力強く動くというよりは、ゆっくり穏やかに動きますが、からだに必要以上の負荷をかけない動きは踏襲されていると思います。

準備運動と養生気功十八式の第一式をじっくり行いました。

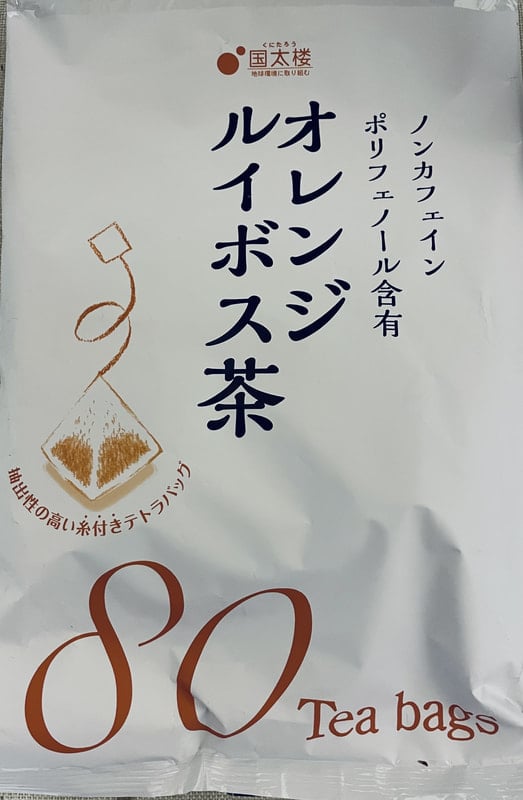

練習終了後に、ちょっと美味しいお茶をゲットしたので、皆で飲んでおしゃべりしました。

オレンジの香りと風味のあるルイボスティーです。

次回は2月26日(土)10:00~です。